С++ я уважал за мощь и строгость, Руби обожаю за работу с строками, массивами и хэшами, но к Javascript всегда относился и продолжаю

относится холодно. Мне не нравится как осуществляется работа с this, смущает обилие операторов и зарезервированных

слов undefined, null, Infinite, Nan, ==, ===, а также я плохо ориентируются в колбеках. Кроме того, я не прочитал

ни одной книги по Javascript, что конечно же не способствует установлению приятельских отношений с этим языком.

Однако в ближайшие лет 5 вряд ли появится альтернатива для разработки на стороне клиента, поэтому с javascript придется работать еще

очень долго. В проекте, в котором я сейчас работаю, накопилось достаточно большое количество клиентского кода и пришла пора его тестировать

автоматически. Так как тема для меня новая, то я провел несколько эспериментов и

сегодня хочу предложить вашему вниманию 3 простых способа сделать ваш javascript более надежным.

Оговорюсь, что у нас простой интерфейс, однако есть сложные алгоритмические куски кода на javascript. Поэтому наши задачи идеально

подходят под классическое юнит-тестирование, про которое я буду рассказывать сегодня. Как тестировать сложный UI я

пока не знаю, так как с такой задачей еще не сталкивался.

Способ 1. ExecJS

Предположим, что нам нужно протестировать функцию, которая удаляет все элементы массива, совпадающие с заданным:

// Удаляет все элементы e из массива

Array.prototype.remove = function(e) {

for (var i = 0; i < this.length; i++) {

if (this[i] === e) {

this.splice(i, 1);

i--;

}

}

return this;

};

Автоматические тесты запускаются на сервере после каждого комита, поэтому желательно, что бы js-тесты встроились в этот процесс.

К счастью в любом рейлс-приложении у нас уже есть все необходимые компоненты.

Гем execjs, который используется при компилиции coffee-ассетов, можно использовать

для выполнения произвольного кода на сервере.

Добавляем execjs в секцию test:

group :test do

gem 'execjs'

end

Создаем спек для тестирования:

require 'spec_helper'

describe "array.js" do

it "implements Array#remove method" do

# Тестовые случаи

spec = <<-JS

var r1 = [1, 2, 2, 3].remove(2)

var r2 = [1, 1, 1, 1].remove(1)

// ...

JS

# Создаем контекст

src = File.read(Rails.root.join('app/assets/javascripts/array.js'))

js_context = ExecJS.compile(src + spec)

# Проверка ожиданий

js_context.eval('r1').should == [1, 3]

js_context.eval('r2').should == []

# ...

end

end

Запускаем спеки:

~/proj/blog-2-js-testing(1.9.3-p194)[master]$ rspec

..

Finished in 0.32502 seconds

1 example, 0 failures

Вуаля, работает! Таким образом уже можно писать простые спеки.

Если файл, который нужно протестировать, написан на coffee-скрипте, то его можно скомпилировать с помощью гема coffee-script,

который также подключен к каждому рейлс-приложению:

group :test do

gem 'execjs'

gem 'coffee-script'

end

компилируем его следующим образом:

coffee = File.read(Rails.root.join('app/assets/javascripts/array.js'))

src = CoffeeScript.compile(coffee)

js_context = ExecJS.compile(src)

Конечно такого рода код для работы с js-файлами лучше выделить в отдельное место, но для проверки технологии можно оставить и так.

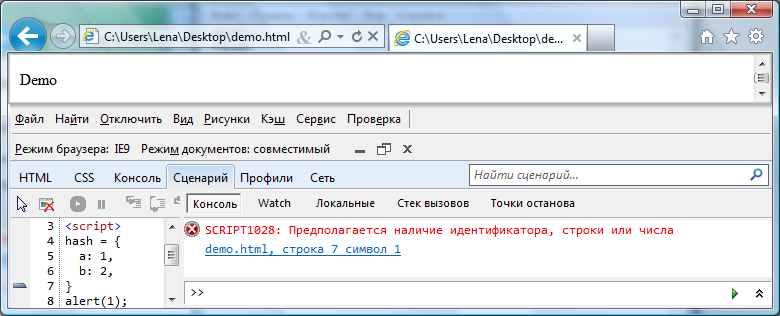

У данного метода тестирования есть много недостатков, главными из которых на мой взгляд являются: смешение js- и руби-кода в одном

файле, а также возможная потеря информации на границе ruby и скрипта (undefined, null, Infinite все перейдут в nil, кроме того

можно проверить только json-совместимые результаты). Главный положительный момент - тестирование органично встраивается

в регулярный прогон тестов и не требует никаких дополнительных настроек.

Способ 2. Jasmine + ExecJS

Я слышал положительные отзывы о библиотеке jasmine. Синтаксис выглядит приятно и rspec-подобно.

Поэтому решил модернизировать способ 1, чтобы писать спеки на чистом js (coffee).

Скачиваем файлы jasmine.js и ConsoleReporter.js, помещаем их в vendor/assets/javascripts.

Создаем файл, который будет запускать js-спеки. Он выглядит немного сложно, но так всегда происходит, когда мы начинаем

решать нестандартную задачу на стыке языков.

# encoding: utf-8

require 'spec_helper'

# Запустить js-спеки, используя jasmine и execjs

describe 'JS specs' do

def assets(js_files)

Array(js_files).map{ |js_file|

if File.extname(js_file) == '.coffee'

CoffeeScript.compile File.read(Rails.root.join(js_file))

else

File.read(Rails.root.join(js_file))

end

}.join("\n")

end

ASSETS = [

'vendor/assets/javascripts/jasmine.js',

'vendor/assets/javascripts/ConsoleReporter.js',

'app/assets/javascripts/array.js'

]

Dir[Rails.root.join('spec/javascripts/**/*_spec.js*')].each do |asset|

it "passed #{Pathname.new(asset).relative_path_from(Rails.root)}" do

# Подкладываем переменную `exports`, которая нужна jasmine.js

src = "var exports = {};\n"

# Загружаем жасмин и тестируемый файл

src += assets(ASSETS + [asset])

# Подключаем jasmine reporter

src += <<-JS

var out = "";

var env = jasmine.getEnv();

// Собирать вывод мы будем в переменную `out`

var reporter = new jasmine.ConsoleReporter(function(msg){ out += msg; });

// Скажем jasmine не использовать setTimeout и все сделать в один поток

env.updateInterval = null;

// Запускаем js-cпеки

env.addReporter(reporter);

env.execute();

JS

js_context = ExecJS.compile(src)

# Используем assert, чтобы вывод в случае ошибки был понятнее

out = js_context.eval('out')

js_specs_passed = (out =~ /\d+ specs?, 0 failures/)

assert js_specs_passed, out

end

end

end

Пишем наш первый спек с помощью жасмина:

describe 'Array', ->

it "#remove", ->

expect([1, 2, 2, 3].remove(2)).toEqual([1, 3])

expect([1, 1, 1, 1].remove(2)).toEqual([])

Запускаем:

~/proj/blog-2-js-testing(1.9.3-p194)[master]$ rspec

..

Finished in 0.57251 seconds

2 examples, 0 failures

Ура! Спеки пройдены.

Данный способ мне идеологически нравится гораздо больше, рассмотрим его недостатки:

- Не учитываются зависимости между файлами.

- Нет возможности протестировать js, который работает с DOM.

- Сложно находить ошибку, когда спеки падают.

- Плохая гибкость, так как приходится указывать файлы явно.

Способ 3. ???

Способ 3 я еще не придумал. Мне любопытно посмотреть на jasmine-gem и совместить его с phantomjs.

Так же интересно поиграть с полтергейстом от Джона Лейгтона.

Я буду рад, если вы поделитесь своим опытом тестирования javascript, так как тема важная, но мне показалось, что

единого решения пока нет.

До новых встреч!

Ссылки